“ Ce n’est pas particulièrement par des institutions politiques que se manifestera la ruine universelle, ou le progrès universel ; car peu m’importe le nom. Ce sera par l’avilissement des cœurs.”

Charles Baudelaire, Fusées.

La modernité, vue comme une période historique, se caractérise par une attitude culturelle, philosophique marquée par l’instauration de la technique et de l’industrie dans nos sociétés. Son instauration progressive au cours des derniers siècles est légitimée par les promesses attrayantes de ce nouveau modèle : amélioration du confort de vie, libre émancipation et épanouissement de chacun, prospérité … une fidélité aveugle au progrès dont les idéaux ont manifestement été avortés.

Les dérives de ce modèle sont déjà connues et s’imposent comme les grandes épreuves civilisationnelles de notre temps. Face à cette crise systémique, nous ne pouvons qu’être surpris de la faiblesse des réactions : des ripostes léthargiques, symptomatiques de ce monde en déclin. Engagement politique, révoltes et contestations de masse apparaissent comme des armes salvatrices de tous ces maux. Pourtant, ces mouvements à prétentions homériques n’aboutissent in fine qu’à une mise en scène de soi inoffensive.

L’avilissement des cœurs, la déesse Nyx s’en réjouit. La puissance baudelairienne résonne dans nos vécus, anticipant les vaines contestations actuelles.

La modernité porte avec elle l’idée d’un épanouissement universel, que cela soit sur le plan intime ou politique :

- D’abord sur le plan intime, chacun aurait une liberté totale de croire ou non, de se doter de ses propres convictions. Une idée charmante à juste titre, jusqu’à ce que l’Homme se persuade qu’il peut se suffire à lui-même. Perdu à travers cet élan contagieux, l’Homme moderne, pressé d’être lui-même, se découvre n’être rien du tout. Voilà le premier drame de l’individu contemporain.

- Ensuite, sur le plan politique, la démocratie, porteuse de promesses rassurantes, assurerait la liberté d’expression de chacun. Mais l’Homme, toujours en quête de lui-même, s’est replié progressivement sur lui, se détournant des questions importantes de la cité. Le despotisme doux1 dont Tocqueville mettait en garde il y a si longtemps, est maintenant consubstantiel à l’état de nos démocraties aujourd’hui. On s’est enfermé, par souci de liberté.

“ Nous périrons par où nous avons cru vivre. ”

Charles Baudelaire, Fusées.

En corrélant ces dynamiques, on comprend que l’individualisme et le narcissisme sont devenus la structure, le moteur, et même l’accomplissement du nouveau modèle humain. La putréfaction de nos valeurs morales en est la conclusion, balayant avec indifférence des textes transpirants de sagesse, qui autrefois faisaient autorité. L’existence perd en exigences, nous propulsant au bas-fonds de l’obscurantisme et de la soumission, signant du même coup le lent dépérissement des passions. L’avilissement des cœurs. Ces écarts laissent place désormais à un libre subjectivisme2 irradiant de froideur, qui s’impose depuis quelques décennies déjà, permettant à chacun de penser et de légitimer les pires atrocités, car tout “je” serait valable. Qui oserait aujourd’hui affirmer que toutes les trajectoires de vie ne se valent pas ?

L’individu moderne s’est construit sa propre ruine, et ce délabrement nous paralyse sur les autres problématiques de notre temps. Il semblerait qu’aujourd’hui, la révolte à travers l’institution politique est vaine, quand nous assistons par le même temps au naufrage des passions. Une réponse politique aux autres enjeux civilisationnels, écologie, intelligence artificielle, n’en devient plus pertinente, car l’essence de la révolte est en elle-même polluée depuis nos cœurs. Les prétentions politiques sont aspirées par ces maux, puis balayées par le médiatique, ne laissant finalement s’exprimer que violence, ou insignifiance. Du même coup, le barrage au narcissisme et à l’individualisme ne s’organise non plus à l’échelle politique : cela devient une quête intime, consistant à capter dans chaque instant ce qui fait de nous un être entier.

Pour Charles Taylor, cette quête de soi passe par la recherche d’un idéal : l’authenticité. Être authentique, c’est accomplir sa propre potentialité d’existence, sa propre trajectoire qui affirme notre originalité. C’est une façon particulière d’être humain, celle qui est la sienne.

On pourrait craindre que cette recherche aboutisse aux dérives précédemment décrites. Mais Taylor rappelle que l’identité authentique ne se construit pas seulement dans l’isolement : elle prend forme face à des questions qui comptent, et celles-ci n’existent que dans un contexte partagé avec autrui.

“ L’Homme n’est qu’un parmi les Hommes. L’amour du prochain est notre destinée intime.”

Martin Buber, Je et Tu

L’authenticité peut émaner de nous-même, mais la limiter à cette suffisance, c’est nous condamner à une dérive individualiste, et à une instrumentalisation de nos relations personnelles. Elle requiert plutôt une ouverture à la nature, à l’Histoire, aux acquis du passé, mais implique surtout reconnaissance de l’autre, et exigence de la solidarité. Elle se constitue à la fois en tant que création, construction et découverte, en proposant une définition de soi par le dialogue, et par une fidélité aux apprentissages de l’humanité.

C’est par ce socle qu’émerge en chacun une originalité propre, qui oppose autant qu’elle relie. Cette ouverture à ces horizons de signification pose la base de toute-puissance morale.

Voici les grands traits caractéristiques de l’authenticité selon Charles Taylor. Cette quête, en dehors de toute dérive3, constitue une éthique d’une immense puissance qui se doit d’être conservée.

L’avilissement des cœurs, l’authenticité. Deux notions antithétiques qui confrontent actuellement leurs projets. D’un côté une mécanisation de nos humeurs, dont notre manière de faire société n’en fait qu’accentuer l’échéance, de l’autre un savoir-être au monde, dont les alluvions de la bienveillance ruissellent sur nos cœurs. À travers ce conflit, on comprend que la quête intime d’authenticité n’est pas frivole. Car oui, ces vertus englouties resteront toujours médiatrices de ce monde submergé. Elles ne peuvent être condamnées à la vanité, tant que le miracle d’une rencontre existera, une alchimie sincère nous unifiant dans la reconnaissance de l’autre, ou de soi.4

Cette recherche peut se présenter dans toute situation et il convient à nous d’en extraire la force de l’instant : scène attendrissante, moment récréatif entre amis, solitude ponctuelle de fin de soirée… bref, l’authentique émane de la vie.

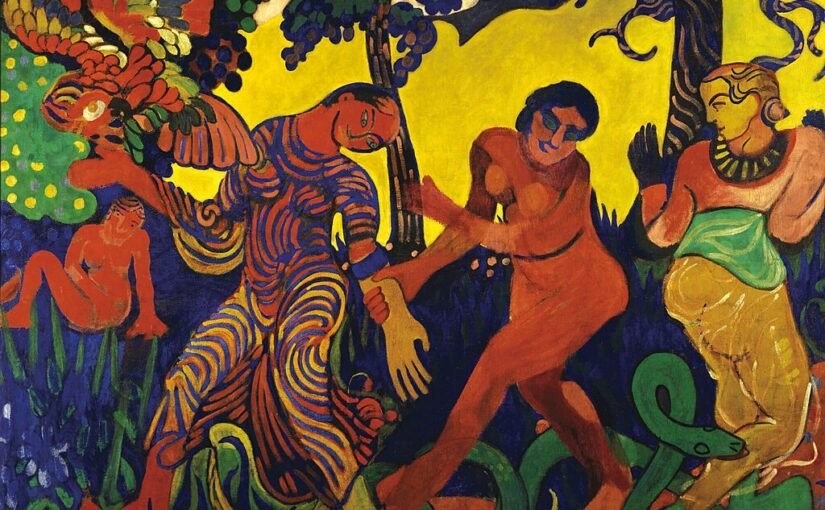

Fin de journée, placidité et indécision nous mène nulle part, quand soudain, un élan mystérieux s’empare de nous, laissant cours à une chorégraphie qui n’aurait même pas eu la prétention d’exister en présence de quiconque.

La danse, manifestation d’une légèreté du corps et de l’esprit, nous ramène à nos libertés primitives. Elle est le symbole d’une authenticité émanant de nous-mêmes, quand celle-ci s’exerce en intimité. L’intimité de cette pratique permet une sincérité du mouvement, un libre épanouissement qui ne sera jamais confronté à un tribunal esthétique réducteur. La danse se distingue de ses comparses artistiques, qui eux, s’accomplissent largement dans la maîtrise et le perfectionnement d’un langage qui leur est propre. Il n’en est pas pour l’adepte de l’effervescence du corps. Il n’est pas question de discipline, mais plutôt d’un flux. Un souffle de spontanéité, associé à un équilibre émotionnel : tous deux, comme soumis à une même impulsion, déchargent nos états d’âme. À l’image d’une fleur en devenir, se produit une éclosion de l’être en lui-même, pour lui-même, par lui-même, sans jamais interroger son savoir-faire.

« La rose est sans pourquoi ; elle fleurit parce qu’elle fleurit. Elle n’a souci d’elle-même, ne demande pas si on la voit. »

Angelus Silesius, Le voyageur chérubinique

Rien n’est plus authentique que la liberté d’un corps, porté par un souffle de vie des plus archaïques. Protégé du regard moqueur, cet élan vital prospère, accompli chacun dans ce qu’il a de plus franc, car plénitude et amour n’en sont que l’aboutissement.

Bien qu’il n’y paraisse, ce simple élan du corps, ou tout autre recherche de soi, peut-être de ce qu’il y a de plus prometteur dans les contestations actuelles. C’est une force non-conflictuelle qui se déploie, dont les racines ne seront jamais sectionnées, tant que notre humanité en fait la sève. La non-confrontation favorise l’émergence d’authenticité et dépasse l’opposition dénigrante, qu’elle soit médiatique ou institutionnelle, qui voudrait renier toute expression de la parole humaine. Une pureté limpide, comme l’éclat d’un ciel cristallin, prête à servir de base sincère pour toute confrontation ou révolte plus directe.

Les passions, la frénésie humaine traversent toujours les grandes épreuves civilisationnelles. Rien de mieux que la quête d’authenticité pour les garder intactes. Pas d’héroïsme, aucune épopée, simplement une quête d’horizons moraux affûtant la lame aiguisée du progrès, et qui sculptera prochainement nos nouveaux modèles de société. Cette brise perpétuelle d’humanité tiendra la braise du savoir allumée, subsistant ce halo : rien n’est plus dangereux qu’une rose qui éclot.5

- De la démocratie en Amérique (1840), Alexis de Tocqueville ↩︎

- Idée développée par Allan Bloom dans L’âme désarmée, essai sur le déclin de la culture générale (1987). Il analyse l’évolution de l’enseignement supérieur américain, qu’il considère responsable de la progressive fermeture d’esprit des étudiants. Il dénonce le relativisme culturel, la quête excessive de diversité au détriment de l’universalité des savoirs. L’ouvrage est salué pour sa perspicacité, tout en étant critiqué pour son conservatisme. Taylor le conteste, soulignant l’aveuglement de Bloom face à la question de l’authenticité. ↩︎

- Le manque de reconnaissance de l’autre peut pencher d’une éthique de l’authenticité à une forme de conformisme vide de substance. ↩︎

- « Car tout je est un autre ». Arthur Rimbaud, Lettre du Voyant (1871) ↩︎

- Formule prononcée par Juan Branco, dans le Thinkerview du 10 septembre 2024, Comment préparer une guillotine ? ↩︎

Ce texte a été rédigé après la lecture de Le malaise de la modernité de Charles Taylor, et des Fusées de Charles Baudelaire. Il n’y a aucune prétention d’apporter une idée nouvelle, simplement un exercice consistant à mettre en relation les différentes notions rencontrées dans ces ouvrages.

Haut de page : Huile sur toile d’André Derain – La Danse – 1906